들어가면서

https://en.wikipedia.org/wi ki/Alan_Greenspan연방 준비 제도 이사회 의장 재임 기간:1987년 8월 11일-2006년 1월 31일(20년 가까이 세계 경제를 뒤흔들)…아란·그린스펀[1](Alan Greenspan, KBE, 1926년 3월 6일~)은 미국의 경제학자, 경제 관료이다. 본래는 음악가가 꿈으로 1943년 세계 최고의 음악 대학 줄리아드·스쿨에 입학했으나 진로를 바꾸고 뉴욕 대학에서 경제학을 전공하게 된다. 1987년부터 2006년까지 미국 연방 준비 제도 이사회 의장을 지냈다. 로날드·레이건 대통령에 의해서 처음 이사회 의장으로 발탁된 그린스펀은 이후 조지·H·W·부시, 빌딩·클린턴, 조지·W·부시 대통령에 의해 재임되었다. 그의 자리는 2006년 1월 31일 벤 버냉키에게 넘어갔다. 앨런 그린스펀, https://namu.wiki/w/%EC%95%A8%EB%9F%B0%20%EB%EB%A6%B0%E C%A%A4%ED%앨런

저금리&법률 완화=그의 연준 의장 당시 정책은 저금리와 탈규제(deregulation)로 대표된다.https://namu.wiki/w/%EC%95%A8%EB%9F%B0%20%EA%B7%A%A6%EC%AD%80 그의 정책은 저금리와 탈규제로 상징됩니다.

성공

President George W. Bush presents the Presidential Medal of Freedom to Alan Greenspan, on November 9, 2005, in the East Room of the White House. 연준 의장에 임명되자마자 1987년 주가 폭락 사태를 빨리 회복시키고 주목을 받고, 90년대의 경제 붐의 중심에 서서,”마에스트로”[2]라는 명예로운 별명을 얻은 https://namu.wiki/w/%EC%95%A8%EB%9F%B0%EA%B8%EB%A6%B0%E0%EC%8A%A4%ED%8E

몰락 이후 2001년 닷컴 버블 사태의 주요 인물로 주목 받으며 인기가 크게 추락했다.[3]닷컴 거품이 그냥 커피 면”T.O.P”에 해당하는 08년 서브 프라임 모기지 사태의 최대 원인인 세계 금융 경제를 망친 인물로 인식되어, 천하의 “견훤”였다. 결국 2008년 10월 미 하원 감독과 정부 개혁 위원회(House Committee on Oversight and Government Reform)이 주재한 청문회에 참석하고 국회 위원의 집중 포화를 받아”나는 실패했다(Imademistake)”는 명언을 남겼고, 자신의 연준 의장으로서 주도한 19년간의 정책이 잘못됐다는 것을 인정했다.그린스펀이 인정한 그 자신의 실수는 “사리 사욕을 요구하는 기관(기업), 특히 은행이 자신들의 주주와 자산 보호에는 유능하다고 믿은 것”이며 자신이 믿었던 세상의 움직임의 방향의 중요한 기능을 하는 구조에 문제가 있었다는 것.간단히 말하면”모두 내 탓은 아니지만 적어도 엄청나게 힘든 잘못 하나는 인정한다. 저의 정책의 근본적인 부분에 문제가 있었다. 그래도 나 개인의 사욕을 얻는 결정이 아닌 “정도가 된다.https://namu.wiki/w/%EC%95%A8%EB%9F%B0%20%EA%B7%B8%EB%A6%B0%EC%8A%A4%ED%8E%80그는 서브 프라임 모기지 사태의 원인으로 지목되면서 집중 포화나 잘못을 인정에 이릅니다.

그 이전:배 치에라&고금리

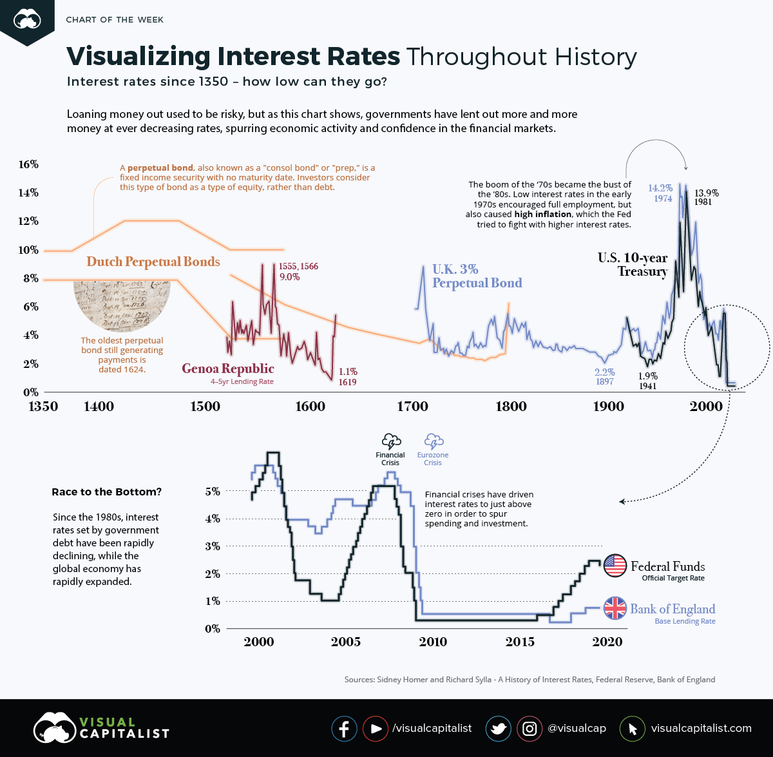

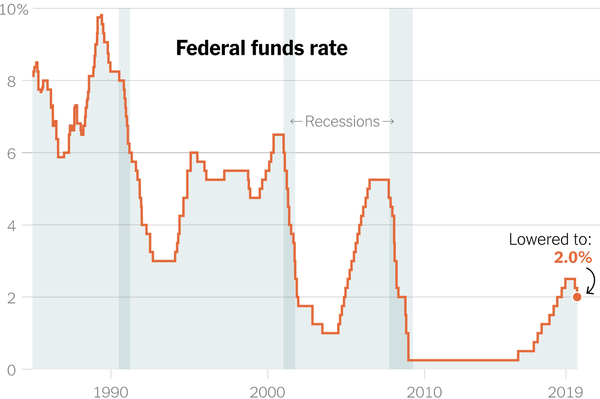

https://en.wikipedia.org/wi ki/Federal_funds_rate= 미국의 금리는 어느 기준으로 보나 1982년경 정점을 찍은 것으로 보이며 그린스펀은 19872006년 금리인하 시기에 자리 잡은 것으로 보입니다.

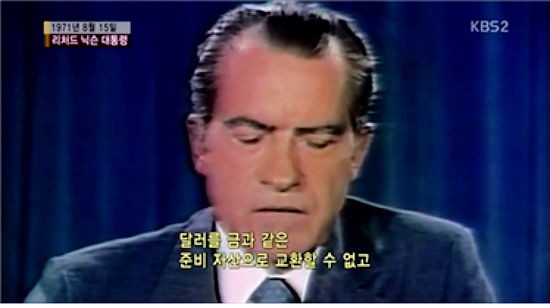

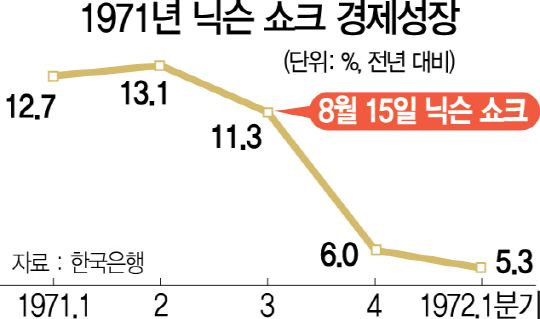

https://m.sedaily.com/New sVIew/1L3ZQF72JA#_enliple 원래 세계의 모든 돈은 금에 연동되어 있었는데 미국 대통령 닉슨이 돈을 가져와도 돈으로 바꿔주지 않는다고 결심한 채 [닉슨 쇼크]를 영창함으로써 미국 돈의 가격에 대한 근본적인 의문이 제기됩니다.

https://m.blog.naver.com/ PostView.nhn?blogId=jajuwayo&logNo=220318203862&proxyRefer=https%3A%2F%2F 즉, 당시 세계 사람들이 인식하는 달러란 금의 교환증같은 것이지만, 이것을 가져와도 금과 교환하지 않는다는 느낌은 아닐 수 없습니다.

금값, https://www.macrotrends.net/1333/historical-gold-prices-100-year-chart 그 이전에는 금값이 미국 금과 연동돼 있어 금값이라는 말의 의미가 서양에서는 별 의미가 없었는데 닉슨이 1971년경 두 번째라는 말을 읊으면서 금값이 미친 듯이 치솟아 이 말은 달러값 폭락을 의미할 수 있습니다.

http://tfmedia.co.kr/mobile /article.html?no=68905달러가 휴지가 되는 것을 막기 위해 – 물론 달러는 미국에 세금을 낼 때 쓸 수 있었지만 – 미국은 높은 금리로 사람들을 연결합니다.

“https://en.wikipedia.org/ wi ki/Federal_funds_rate” 이것이 1980년대 초반까지 상승했던 금리의 한 원인이라고 생각됩니다. 물론 다른 원인이 많았을 것이고 금리의 상승은 그 이전부터 있었습니다. 다만 돈의 매력을 늘리는 방법 중 하나는 고금리로 보입니다.

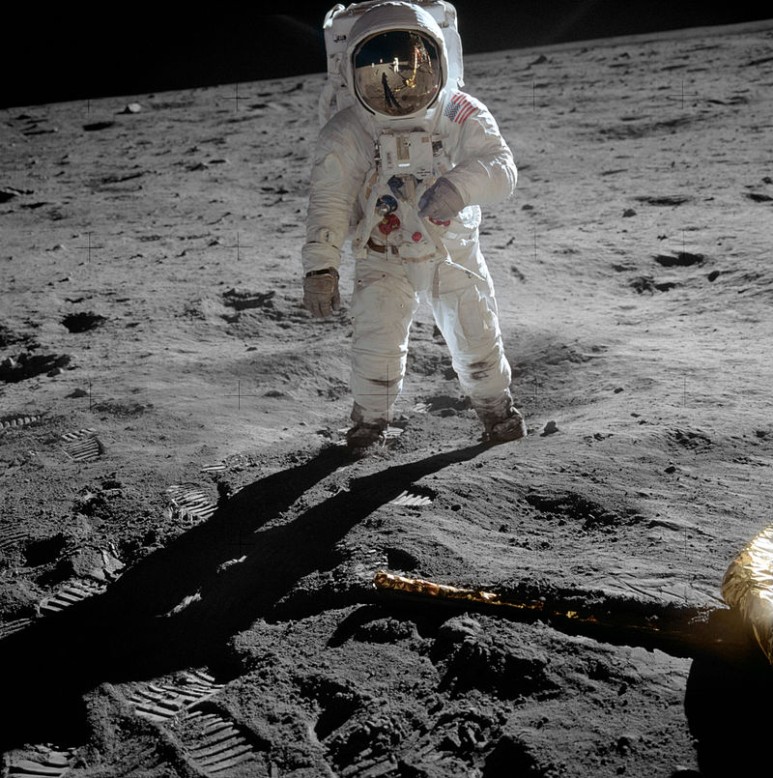

https://ko.wikipedia.org/wi ki/% EC% 95% ED% 8% 8F% B4% EB% A1% 9C_11% ED% 98% B8 오늘날 미국은 최강대국이지만 당시 미국은 세계대전에서 이겼지만 소련과의 냉전 중이었다.

아란 : 저(低)세율 & 저(低)금리

https://www.yna.co.kr/view /AKR201611004251085 미국은 달착륙에서 경제력뿐만 아니라 군사력에서도 압도적임을 보여주며, 이후 공산진영의 두 축인 소중을 약자인 중국과 손잡고 다스리다가 다시 시간이 지나 대처와 레이건의 시기가 되면 마치 로마가 카르타고를 압도한 뒤의 부자들의 오만처럼 신자유주의를 시행합니다.

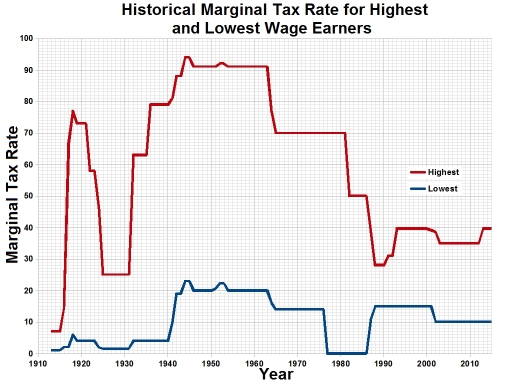

https://money.stackexchan ge.com/questions/72622/how-did-historical-high-tax-rates-work-in-practice/72638#72638 미국이 세계대전을 이겼고, 또 지나 닉슨 이전부터 있었던 일이지만 레이건 시대(19811989), 특히 세율이 낮아집니다.

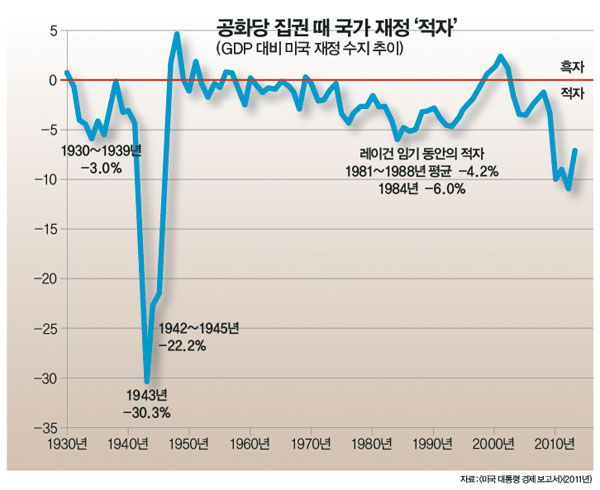

“https://en.wikipedia.org/ wi ki/Federal_funds_rate”의 다행스러운 점은 이러한 레이건 시대(1981~1989) 대대적인 금리 인하가 있었으며 이러한 저세율로 인한 부정적 효과를 저금리로 완충한 점이 있다고 봅니다.

https://www.sisain.co.kr/n ews/articleView.html?idxno=11073 그리고 레이건 시대의 낮은 세율이지만 그렇다고 긴축재정을 한 것은 아니어서 오히려 재정적자를 보면서 재정지출을 유지시켰고 여기에 저금리가 더해진 것입니다.

재정지출은 고사하고 급격한 저금리로 들어가면 당연히 경제가 나빠질 수 있습니다.

레이건의 시기는 일반적으로 경기가 좋았던 것으로 미국인들에게 기억됩니다.

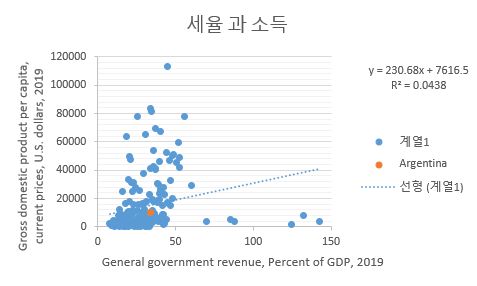

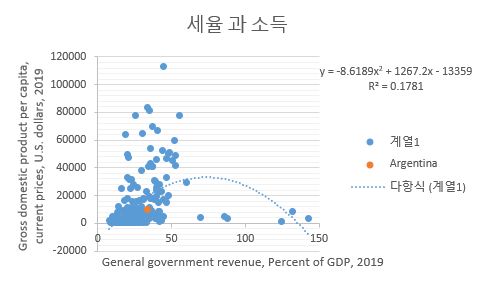

https://blog.naver.com/kn ock001/221748715166은 세율이 높을수록 1인당 GDP가 높아집니다.

그런데 레이건 시대의 세율은 내려 버려서 올리기가 너무 어렵습니다.

저금리만이 이 후에 뒷받침됩니다만, 이 때에 금리를 올리면 어떻게 됩니까?

앨런의 실수

https://ko.wikipedia.org/wi ki/%EC%84%EB%EB8%EB8%8C%ED%94%EB%9D%BC%EC%EC%84_%EB%AA%A%E%E%E%EC%Ec%Ec%Ec%Ec%Ec%Ec%Ec%Ec%Ec%Ec%Ec%Ec%Ec%Ec%9C 우리는 앨런 그린스펀이 저금리&탈규제로 작동하지 않고 있다고 생각합니다.

1980년 초 고금리 이후 미국의 금리정책은 이후 금리인하로 일관했습니다. 그때 자리 잡은 게 앨런 그린스펀이에요. 그런데 그가 금리를 한 번 올리면 서브프라임 모기지 사태가 일어나게 될 겁니다.

자세히 보면 닷컴 버블이 폭발한 2000년에도 금리는 높았다.

https://ko.wikipedia.org/wi ki/%EC%84%9C%EB%B8%8C%ED%94%EB%9D%BC%EC%84_%EB%AA%A%E%E%B8%E%EC%A7%80_%EC%AC%ED%83%9C 원칙적으로 세율을 높여 세금을 거두어 거품이 생기는 곳에 세금을 거두어 들일 수 있다.

닷컴 버블과 아프간/이라크 전쟁 이후 미국 정부는 경제 활성화를 위해 저금리 정책을 펴고 있다. 이에 따라 대출이 늘어나 집값이 급등했다. 이자율보다 집값의 인상속도가 높아 대출을 갚지 못하더라도 담보주택을 팔면 더 돈이 된다는 생각에 상환능력이 거의 없는 신용불량자에 가까운 사람들까지 너도나도 집값을 대출하게 되었다. 하지만 이후 주택구입자(대출자)가 줄면 집값이 폭락하고 주택대출을 갚지 못하면 서브프라임 대출을 받은 많은 사람이 파산한다.이를 시작으로 돈을 빌려준 은행과 대출증서에 근거한 투자도 망했고, 이로 인해 달러 가치와 미국 경제가 망했을 뿐 아니라 연쇄적으로 세계경제가 망했다.서브프라임 모기지 사태 https://namu.wiki/w/%EC%84%EB%B8C%ED%94%EB%9D%BC%EC%84%EB%AA%E%E%EA%B0%EC%20%EC%82%AC%8%9C사실에 따라 여러가지 형태로 대출흐름은 잘 흘러가고 있습니다 실제로 이것은 1%의 흐름에 따라 달라지고 있습니다

세율을 올려 돈이 돌면서 가난한 사람도 꿈을 가질 수 있는 적어도 게임스타팅 조건은 마찬가지로 기회의 평등 누구라도 드론 4마리를 가지고 출발하거나 100m 출발선이 같아야 할지도 모릅니다.

하지만 모두가 꿈을 잃은 시점에서 가난한 사람들에게 소득 이전인 ‘돈 주고 돈 받는’ 부동산을 갖고, 가장 가난한 사람들에게 돈 주고 돈 받을 수 있다고 기대하게 하는 부동산 규제를 완화한 것은 위험해 보입니다. 꿈도 희망도 없으면 모험적이 되기 쉬운데, 이런 모험의 길에 돈놀이를 열어 버리면 대책이 없을지도 모릅니다.

2007년 4월 – 미국 2위의 서브프라임 모기지 회사인 뉴센추리 파이낸셜이 파산을 신청했다. 2007년 8월 – 미국 10위권의 아메리칸 홈 모기지 인베스트먼트(AHMI)사가 델라웨어주 웰밍턴 파산법원에 파산보호 신청을 했다. AHMI는 알토A 등급(프라임과 서브프라임의 중간 등급) 모기지가 전문 업체다. 세계 3위 은행인 HSBC는 미국 주택시장에 뛰어들었지만 107억달러(약 10조1,000억원)를 회수하지 못할 위기에 처해 있다. 미국 보험사 CAN파이낸셜이 서브프라임 투자로 9,100만달러의 손실을 입었다. AIG는 최악의 경우 50억달러의 손실을 기록할 것으로 추산됐다.[1] …https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%84%9C%EB%B8%8C%ED%94%84%EB%9D%BC%EC%9E%84_%EB%AA%A8%EA%B8%B0%EC%A7%80_%EC%82%AC%ED%83%9C 금리를 인하하고 법령을 완화해 투자를 유치하고 갑자기 금리를 인상하면 가뜩이나 잔고나 신용도가 낮은 사람들이 겪을 것이 뻔하고, 이를 바탕으로 사업을 벌이던 금융기관과 심부름꾼, 부동산 사업자로 읽히는 사람도 있을지도 모릅니다.

2007년 초부터 시작됐다. 말할 수도 있어 보여요.

그린스펀의 문제는 저금리 & 탈규제 속에서 저금리라기보다는 탈규제이고, 저금리라기보다는 고금리라고 생각됩니다.

https://ko.wikipedia.org/wi ki/% EC% 84% 9C% EB% B8% 8% 8C% ED% 94% EB% 9D% BC% EC% EC% EC% 9E% EC% 9% EB% 9% EC% 는 포스트 4% A% B% B% 9% 실제 8 % A% B% B% B% KB% B% 9C 그의 자리는 2006년 1월 31일 벤 버냉키에게 넘어갔다.

http://m.ilbe.com/view/105 63600124미국의 경제학자로 앨런 그린스펀 의장의 뒤를 이어 2006년부터 2014년까지 연방 준비 제도 이사회 의장으로 재직했다. 1953년 사우스 캐롤라이나 주 노스 오거스타의 유대인 이민자 가정에서 태어났다. 집은 우크라이나도 어머니는 리투아니아 출신이다..헬기에서 달러를 걸고 금융 위기염을 쥔 벤 버냉키 미국의 기준 금리를 제로 금리까지 떨어뜨리는 양적 완화 정책까지 갔다….전 세계 대공황에 대해서 연구를 많이 했다는. 하버드 대학원 거시 경제학 과정에서 그의 논문을 거의 반 학기의 간접할 정도라고 한다. 그리고 일본의 버블 붕괴에 대한 연구도 많이 해서 당시의 일본 정부의 정책적 실패를 지적,’자산의 붕괴에 대한 공포가 시장에 만연할 때는 예상을 뛰어넘는 수준의 과감한 경기 부양책을 신속 투입해야 한다'[1]은 결론을 얻게 된다. 위에 언급된 2008년 미국 금융 위기 때의 양적 완화 정책이 이런 취지에서 이뤄진 것으로 보인다. 그린스펀도 대공황의 전문가로 벤 버냉키를 추천했다고….그 유명한 양적 완화 정책은 2014년 10월에 종료 선언을 하고 후임 재닛 옐런이 금리 인상을 검토한 결과, 결국 결국 2015년 12월부터 점진적 금리를 인상하기 시작했다. 이 사람의 정책 덕분에 금융 위기가 대공황급 막장까지 가지 않고 비교적 잘 수습이 됐다는 게 통설이다.[2]벤 버냉키, https://namu.wiki/w/%EB%B2%A4%20%EB%B2%84%EB%83%89%ED%82%A4가장 좋은 것은세계 대전 동안의 저세율로 초래된 대공황에 대한 대응처럼 세율을 올리는 것이 가장 좋지만 그것이 불가능할 경우 돈을 뿌리는 방법이 있고, 그는 헬리콥터 위에서 돈을 뿌리는 모습이라고 불릴 만큼 저금리 정책을 편 것처럼, 그 후 재닛 옐런에게 2014년의 자리가 넘겨집니다.

15대 연방준비제도 의장이 된 것은 2014년이다. 헬리콥터 벤으로 불리는 14대 의장 벤 버냉키가 미국의 양적완화를 맹렬히 퍼부음으로써 미국의 연방 기준금리는 사실상 0%대로 떨어지게 됐다. 당시 옐런도 그 밑에서 이 정책을 보좌한 경험이 있는 인물이 버냉키의 후임이 되면서 정책의 일관성 자체는 유지된다고 본다는 게 대체적인 견해다. 양적완화를 축소하는 테이퍼링 자체도 버냉키대가 결정해 시행한 것이고. 취임 후 전 세계가 언제 이 사람이 금리를 올릴지에 주목하고 있다. 결국 2015년 12월 0.25%로 금리를 올렸지만 시중에 충분한 유동성을 공급하고 0.25%포인트 인상을 두려워해서는 안 된다고 선언했다.재닛 옐런은 연준 의장 중 가장 짧은 임기(4년)만 재임하게 된다. 2017년 11월 2일(미국시각) 도널드 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 연준 의장으로 지명함에 따라 39년 만에 연임에 실패한 연준 의장이라는 쓰라린 기록을 남기게 된 재닛 옐런, https://namu.w/w/%EC%E%AC%EB%9B%9B%20%EC%EC%98%

https://namu.wiki/w/%EC%A0%9C%EB%A1%AC%20%ED%8C%8C%EC%9B%94자넷·옐런 의장이 온건파라면 제롬·파월 의장은 “올빼미파”로 불린다. 강경파도 아닌 온건파도 아닌 중도파로 분류되는 성향…2018년 12월 21일 제롬·파월 연준 의장이 금리 인상을 결정하면 카드 대통령이 콜린 파월을 해고할 방법을 찾아냈다는 보도가 나왔다. 2019년 8월 23일 잭슨 홀에서의 연설에서 파월은 “현재 미국의 경기는 연준이 목표로 하는 수준으로 연준은 경제 확장세(expansion)때문에 일하는 “이라고 했지만 카드 대통령은 2시간 이후 트위터에서 “시진핑과 콜린 파월의 중 누가 미국의 적?”식으로 신랄하게 말했다. 제롬·파웰, https://namu.wiki/w/%EC%A0%9C%EB%A1%AC%20%ED%8C%EC%9B%94이후 금리인상 시도와 이에 대한 집행부의 반발이 있었습니다.

https://www.nytimes.com/ 2019/09/18/business/economy/fed-interest-rate-cut.html 결국 조금 올려버린 것 같습니다.

“경제학자들이 10년 동안 헛걸음을 해왔다(Economists Got the Decade All Wrong)”.

월스트리트저널(WSJ)이 최근 2010년대를 정리하면서 쓴 특집기사 중 하나로 붙인 제목이다. 유명 이코노미스트들이 2010년대 내내 경기를 오판했는데 이제 와서 그 이유를 찾으려 애쓰고 있다고 신문은 꼬집었다.예상은 보기 좋게 빗나갔다. 미국 중앙은행인 연방준비제도(연준)는 대침체 이후에도 유례없는 제로금리 정책을 고수했다. 2015년 12월에야 금융위기 이후 첫 금리를 올렸다. 연준은 이때부터 지난해 말까지 기준금리를 9차례 인상했지만 올해 다시 3차례 인하했다. 현재 기준금리는 1.50~175%다. 시중금리 기준 10년 만기 미국 국채 수익률(금리)은 1.8%에 불과하다. 물가상승률을 반영한 실질금리는 0%에 가깝다. 멀리 돌아서 사실상 원위치로 돌아온 셈이다.

경제학자들이 몇 년을 제쳐두고 불과 몇 개월 뒤의 금리 향방조차 제대로 예측하지 못하는 이유는 뭘까. WSJ는 ‘연준 탓’이라는 것 이상의 이론이 필요하다고 지적했다.이런 가운데 미국 경제가 사상 가장 긴 경기 확장세를 자랑하고 주식시장은 랠리를 펼치고 있으며 실업률은 반세기 만에 가장 낮은 이유도 이코노미스트들이 해명해야 할 난제다.김태영 기자의 승인을 받은 2019.12.26 16:31 [출처:비즈니스 플러스] http://www.businessplus.kr/news/articleView.html?idxno=21579 나름의 신선한 기사지만 미국의 금리는 고금리라고 보기 어렵고 경제가 나쁘지 않아 보이며 그 원인 중 하나는 고유가로 인한 셰일가스 개발 등 여러 가지 원인이 있을 수 있지만 그 중 하나는 저금리로 보입니다.

●”쓸모없는 얘기”: 금리인상 vs 금리인하

https://www.yna.co.kr/view /AKR20091022151800002 우리는 이웃 중·북/일로 고립되어 있지만 유럽 각국은 마치 경기도와 강원도처럼 이웃처럼, 보다 자유로운 이동이 가능해지고 따라서 한국에서 외국돈을 가지고 있으면 여행 직전이나 기념용인 여행과 관련된 경우가 아니면 탈세용으로 의심되고 불법행위인 것처럼 취급되기 쉬운데, 유럽에서 외국돈을 가지고 있으면 여행 직전이나 기념용인 여행과 관련된 경우가 크게 환전상인 만큼 외국돈과 관련된 경우가 아니면 탈세용이라고 하는 것으로 의심되고 불법행위처럼 취급되기 쉬운데 유럽에서는

우리가 서양사람이기 때문에 달러를 선택하거나 유로를 선택하는 이유 중 하나는 그 금리[은행 이자]일지도 모릅니다.

더 많은 이자를 내는데 돈을 맡기려고 할겁니다.

https://www.funshop.co.kr /goods/detail/53763 즉 금리 인상은 그 나라의 돈을 매력적으로 보이게 하고 그 나라의 돈 가치를 높여주는 것 같습니다. 즉 미국 달러가 휴지 조각이 될 것 같으면 금리를 올려 가치를 올릴 수 있습니다. IMF에서 원화를 아무도 갖지 못하게 하면 이때 고금리로 원화의 가치를 높일 수도 있습니다.”

https://www.sedaily.com/N ewsView/1KXITXS6SM/GD01?mobile 만약 금리를 높여 한국돈이 가치가 높아지면 수출은 잘 안되고 수입물가는 낮아질 수 있습니다. 보통 단일상품 수출경제 후진국일수록 수출회사가 더 조직적이어서 쉽기 때문에 미국 남부의 목화노예주처럼

https://youtu.be/LNko2NMs1tM 슈커월드는 최근 수출경쟁으로 자국의 화폐가치를 낮추기 위해 미국과 유럽 등이 저금리를 취하고 있다고 보는 것 같습니다.

http://www.etoday.co.kr/n ews / view / 1814701

https://www.hankookilbo.c om/News/Read/201808281566750917 여기서 매우 이해하기 어려운 물가라는 개념을 만납니다. 보통 경제학적으로 물가 상승[인플레]와 물가 하락[디플레이션]이 있는데 물가 하락 [디플레이션, 경기 침체] 때는 저금리로 경기를 회복시키고 물가 상승 시엔 저금리로 경기를 회복시켜 물가 상승 [인플레이션]이 있습니다.

거시경제학에서 말하는 국가경제 전체의 물가와 개인이 일상생활에서 체감하는 물가에는 큰 차이가 있다.1인당 국민소득의 경우 국민소득 GDP 등과는 확연히 구분되는 용어를 사용하기 때문에 뭔가 다른 것으로 인식돼 자신의 월급이 오르지 않았다고 경제성장률 통계 자체를 부정하는 사람은 없다.물가 https://namu.wiki/w/%EB%AC%B0%80 여기에서 물가라는 개념이 우리가 생각하는 개념과 차이가 있는 것 같습니다. 1인당 GDP가 올랐는데도 내 통장에 꽂히는 돈은 크게 늘지 않는 느낌과 비슷해요.

지하철, 버스, 수도, 가스, 전기, 1등 공공요금과 각종 서비스 요금은 매우 저렴하고, 반대로 식비나 옷 등 생필품비는 매우 비싸다. 이 때문에 한국에 영어 강사로 일하러 온 미국/영국/캐나다인들은 자신들의 커뮤니티에 싼 식당의 음식 가격에 놀라고, 너무 비싼 식료품 가격에 놀라서 [2] 굳이 시간과 노력을 들여 집에서 식사를 할 이유가 없다고 말할 정도.대부분의 경우 전자의 관점에서 대중교통을 운영하는 일본이나 미국 등의 사례를 들 뿐이지만, 후자의 관점에서 운영하는 북유럽의 고복지 국가나 몇몇 유럽의 지방자치단체에서는 대중교통 요금이 무료가 되는 경우도 있다. 현재, 세계 21개국 82개 도시에서 「무상 교통」을 시행중이다[6]…유럽권과 비교해도 마찬가지다. 유럽권도 농축산업이 발달하면서 원자재 가격 자체는 상당히 싸지만 인건비가 비싸다. 한국은 인건비는 싸지만 생산원가가 높고 유통구조 문제(담합, 독과점 등) 때문에 물가가 결코 낮은 나라는 아니다. 제품에서 차지하는 유통마진 비율은 세계 최고 수준(유통마진 비율로만 보면 물가가 비싸기로 악명 높은 스위스보다 높다)에서 놀고 있다.

단지 미국의 경우, 상술한 것처럼”사람의 손”을 통하면 음식의 가격은 결코 싸지 않다. 이를 비교하기 위해 전 세계에서 같은 형태로 만들어지는 빅맥의 가격을 비교해 실질적인 먹을거리 물가를 계산하는 방식이 있는데 이를 빅맥 지수라고 한다. 2017년 9월 21일 기준, 한국의 빅맥 가격은 4,400원, 일본의 빅맥 가격은 380엔(약 3,800원), 미국의 빅맥 가격은 5.3$(약 6,000원)이다.[10] 이것을 보면 미국이 마트의 물가가 싸다고 하지만 빅맥을 만들기에는 그 일이 단순하고 기계적인 것에 불과하지만 어쨌든 종업원(사람)의 손을 거쳐야 가격이 비싸졌다는 것을 알 수 있다. 중국 빅맥 가격은 19.8위안(약 3,400원), 대만 빅맥 가격은 69대만달러(약 2,600원)다. 중국 해안도시의 지역민[11]과 대만인의 소득이 한국인과 크게 차이가 나는 것을 감안해도 한국 음식의 물가는 확실히 주변국에 비해 높다는 것을 알 수 있다.대한민국 / 물가, https://namu.wiki / w / %EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%AD / %EB%AC%EA%B0%80 한국은 사실상 섬과 마찬가지로 동쪽에 태평양이 있는 등 외진 곳이 있고, 또 그렇기 때문에 인상이 좋고, 이런 원자재 물가는 비쌉니다만.

경제학에서 보는 물가는 경기침체 대 경기과열의 관점에서 보는 물가로, 주로 시간순으로 비교하는 목적에서 차이가 있을 수 있습니다.

우리에게 물가는 싸면 좋다는 인식이 있지만 그것을 위해 누가 쓰는지, 어떻게 개선할 수 있는지가 아니라 단지 경기과열의 정도를 확인하기 위한 숫자인지도 모릅니다.

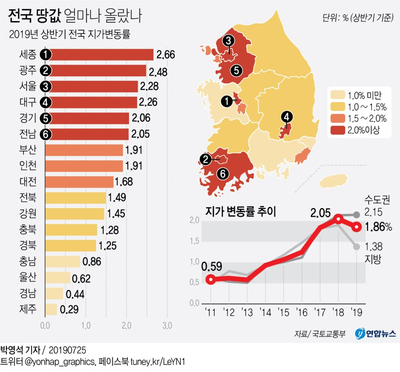

https://www.yna.co.kr/view /GYH20190725002400044물가의 경우 오늘 돈을 기준으로 작성하지만, 애덤 스미스의 경우 인건비 기준으로 작성해야 한다는 생각도 있고, 따라서 돈 기준으로 구리 가격은 올랐다고 할 수 있지만, 저희는 인건비 기준으로 볼 때 구리 가격은 내렸다고 생각합니다.

즉, 자장면 값은 계속 오르고 있지만, 우리의 인건비는 더 오르고, 자장면이 요즘은 과거에 느꼈던 것보다 더 싼 음식이라는 느낌이 들어요.

어쨌든 물가 속에는 상품의 가격이 있고, 땅의 가격이 있는 것처럼 보입니다. 상품의 경우 재생산이 가능하고 오히려 저금리일 경우 투자자금 확보가 쉬워져 대량 생산되기 때문에 가격이 오히려 낮아질 수 있습니다. 한편, 토지등의 분업에 의한 생산이 불가능한 경우, 오히려 금리가 오르면 지가가 내려갈 가능성이 있습니다.

만약 임금 200만원을 받고 40만원의 월세를 낼 여력이 있는 사람이 있다면, 만약 땅 주인이 체감하는 금리가 5%에서 10%로 상승한다면 원래 480만원/년, 땅값은 1억원 정도이던 것이 5~천만원 정도로 떨어질 수 있습니다.

한편 제조업체의 경우 금리를 5%로 조달해 10억원을 조달했는데 1년에 이로 인해 5천만원씩 받다가 10%로 올라 1억씩 매년 이렇게 되면 이로 인해 파산할 수도 있고, 그 결과 상품 공급이 줄어 상품 가격은 상승할 수도 있다고 생각합니다.

http://www.inflation-linked.com/historical cpi.asp와 같은 관점에서 물가를 보면 미국의 소비자물가지수[CPI]를 보면 주로 상품의 물가가 보이는데 앞서 고금리의 정점인 80년대 초반경에 오히려 더 많이 오른 것으로 보이며 저금리 시대에는 오히려 더 많이 오른 것으로 보입니다.

즉, 부동산 가격을 안정시키고 싶다면 고금리가 효과적이고, 낮은 생활물가를 원하면 저금리가 효과적일 수 있습니다.

물론 생필품 중에서도 수입에 대다수를 의존한다면 고금리에 환율을 올리는 것이 좋을지도 모르지만 저금리가 경기를 활성화하는 것 같습니다.

저금리:저금리:저희가 적은 만큼의 금리를 이해하기 위해서는 우리가 1조원의 현금을 가지고 있다는 것을 아실 필요가 있다고 생각합니다.

https://namu.moe/w/% EC% 8A%A4%ED%81%AC%EB%A8%EC%A7%80%20%EB%A7%EB%8D%95당사가 스크루지 느낌의 현금 부자라면 이를 그대로 금고에 넣지 않고 은행에 예치하여 이자를 받는다고 하면 10%의 이자율과 같을 경우, 10%의 이자율과 같을 경우 1퍼센트의 이자율로 구분됩니다.

10조원을 맡겼을 때의 이자율이 10%면 매년 1조원씩 지갑에 찔리는 것이고, 1%의 이자면 1000억밖에 안 찔리는 것입니다.

1차 산업의 지주경제에는 이런 사람들이 많았고 한국의 옛날 금리를 보면 5부요 7부라고 하는데 이는 사실 엄청난 고금리였을 수 있습니다.

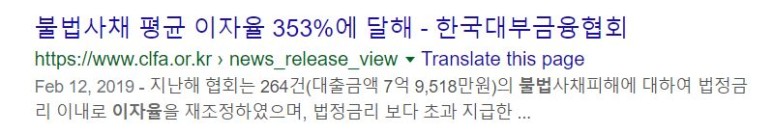

100을 기준으로 100 * 1.05^12 = 178.58 100 * 1.07^12 = 225.219 이는 월복리 계산입니다. 복리가 아니라면 연 160,184이고 https://www.clien.net/service/board/park/80428905 부가가치7푼 이자라면 별거 아니라고 생각합니다만, 나이가 아니라 월 5%, 7%로 터무니없는 현재는 불법 이자로 보입니다.

http://www.korea.kr/news/ cardnewsView.do?newsId=148860760 오늘 이건 불법이에요.

https://www.clfa.or.kr/noti fication_news/news_release_view.asp?idx=13837&idx_blogmenu=14&gotopage=1 오늘날 이건 어둠의 시장으로서 현존하고 있지만 훨씬 줄었고, 지구 최고의 부자들은 이런 자들이 아닙니다. 당연히 비싸다고 보는 사람이 말이죠.

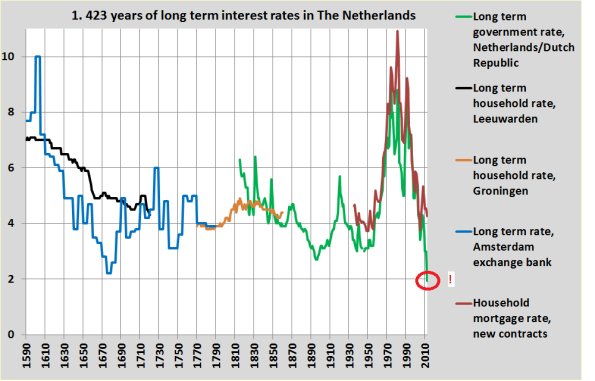

https://expabroad.blog/20 18/03/25/amsterdam/네덜란드에 관한 수백 년 전 이야기를 읽어보면 이슬람처럼 중세적 이타심을 넘어 마치 원은 무다각형인데 오히려 가장 모서리가 서지 않게 개인의 이기심을 인정하고 금리를 낮춰 0% 가까이 낮춘 이야기가 보입니다.

고대라면 이기심에 의해 약탈한 시기라면, 고리대금업자도 드문 시기라면, 중세라면 올바름에 따라 상속남의 은혜라고 쓰고, 상속남만 이기적인 시대라면 현대는 모두의 이기심을 인정하고 상속남의 가면을 벗고, 모두가 돈을 벌기 위해 주식을 하고 예금을 하는 무한경쟁에서 이자율이 0% 가까이 떨어지는 시기로 보입니다.

정확한 금리는 알기 어렵지만 수백 년 전 네덜란드는 이웃 나라 영국이나 프랑스보다 금리가 낮았던 것 같습니다.

https://www.visual capitali s t.com/the-history-of-interest-rates-over-670-years/ 역사적으로 정확한 금리를 알기는 불가능에 가깝지만, 생각보다 중세 말기부터 선진국의 금리는 그리 높지 않았던 것 같고, 미국이 배로 [금본위제 탈피] 과정의 고금리가 오히려 예외적인 모습으로 보입니다.

https://rwer.wordpress.co m/2013/04/27/interest-rates-the-long-run-netherlands-1590-2012-3-graphs/다양한 생각이 있어서 확인한 것은 아닙니다만, 예언국 금리는 분명 오래전부터 낮았던 것이 아닌가 생각합니다.

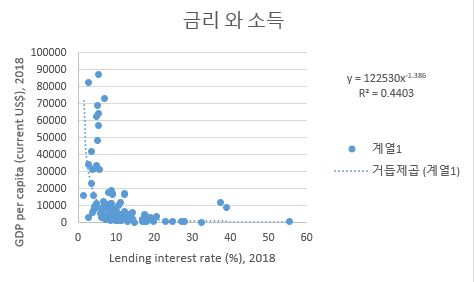

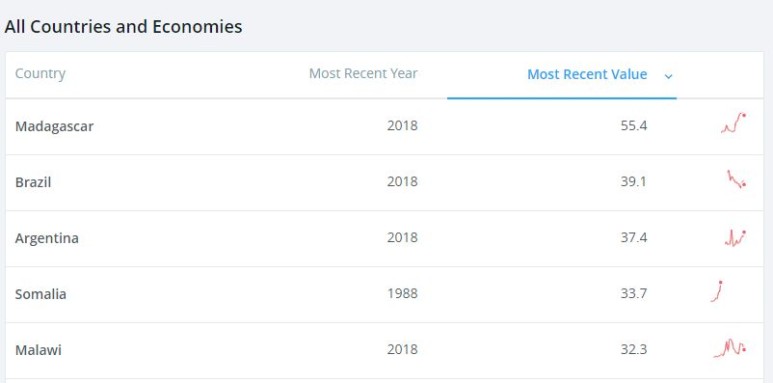

높은 금리의 나라, https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?most_recent_value_desc=false 라고도 할 수 없지만, 고금리의 나라는 대체로 부유한 나라가 아닌 경우가 많아,

저금리 나라들, https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?most_recent_value_desc=false 저금리 나라들은 잘사는[1인당 GDP가 높은] 나라들이 많이 보입니다.

https://data.worldbank.org /indicator /NY.GDP.PCAP.CD?name_desc=falsehtps://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?name_desc=false 사실 금리에 관한 자료는 세계적으로 구하기 어려운데 104개 정도밖에 없는 국가나 지역에 절반 이상의 값이 없고 구멍이 뚫려있기는 하지만 대체로 손에 넣으면 고금리의 나라가 잘 살고 있다고는 생각하기 어렵고, 또 그곳의 물가가 잘 살고 있다고는 생각하기 힘들어서 [행복한 곳]

IMF 처방전=IMF 패키지 정책이란 게 만들어지는데 이는 구조조정에 대한 요구로 요약된다. 구조조정의 핵심요구는 다음과 같다. 공기업을 민영화하고 이자율을 올려 해외자금을 유치하며, 대대적인 인력 감축으로 기업 효율성을 높이고(구조조정), 고용 유연성을 늘려 정부 재정지출을 대폭 줄이라는 것이다.

IMF 패키지를 통해 제3세계 국가들은 쑥대밭이 됐다. 물론 유고슬라비아 루마니아 불가리아 헝가리 역시 외채 문제 때문에 IMF 패키지의 영향을 간접적으로 받았으며 이들 국가의 경제 붕괴를 촉발하고 체제를 전환하는 데 간접적으로나마 도움이 된 것으로 평가된다. 한국도 예외는 아니어서 경제위기가 일어나 부마항쟁을 촉발시켰다. 이후 전두환은 물가를 잡기 위해 모든 방법을 동원해 긴축정책을 폈고, 1980년대 중반 3저 호황이 일어나면서 경제위기에서 벗어났다. 이는 서유럽과 미국 등의 자본이 거의 절대적인 영향력을 발휘하는 IMF의 속성 때문에 발생한 일이다. 이런 일이 세계적으로 일어난 것은 미국과 영국에서 고금리 정책을 취하면서 제3세계 국가와 동구권 국가에서 이자율이 빠르게 상승했기 때문이다. 이자율이 낮았을 때 빌린 돈을 갚을 시기가 되자 이자율이 올라 갚는 빚이 급속히 늘어난 것이다. 그러나 늘어나는 빚에 대한 본격적인 대책은 80년대 후반에 나왔고 그 사이에 제3세계 국가들이 대부분 파산하고 말았다. 이를 워싱턴 컨센서스라고 부르지만 이에 반대해 조지프 스티글리츠 같은 IBRD 측 인사들이 포스트 워싱턴 컨센서스를, 중국에서는 베이징 컨센서스 같은 것을 내세우기도 했다.

IMF는 당시 고금리 정책과 구조조정 정책을 요구했고, 이에 따른 막대한 구조조정과 비정규직법의 등장으로 1997년 외환위기 이전 이후 한국 사회는 크게 달라진 사회가 됐다.국제통화기금 https://namu.wiki/w/% EA%AD%EC%9C%ED%86%B5%99%EA%B8%B0%EA%B8%88 IMF는 고금리를 선호하는 듯 합니다.

https://visualbank.io/card/ shopping-save-card / 기업의 비용은 사람[인건비=월급]&도구[자본,이자]일 수 있지만, 만약 이자율을 2배로 인상하면 도구에 대한 비용이 2배로 증가하여 기업이 파산할 수도 있습니다.

내 돈으로 사업을 하는 것은 좋을지 모르지만 기업은 남의 돈으로 장사하는 것이기 때문에 굳이 부채가 아닌 주식 형태로라도 주주들이 주식을 팔아 은행에 돈을 넣어 자금 조달이 어려워지고, 또 옆 협력사가 도산하면 부품이나 판매처 확보가 어려워져 전체적으로 수렁에 빠지는 느낌이 들 수도 있습니다.

땅이 전반적으로 가라앉아 있는데 혼자서 존재하기가 힘듭니다.

또한 대량 실업으로 인해 소비 감소→매출 감소→임금 감소→소비 감소의 늪에 빠져 있습니다.

정부가 나서야 할 시기인데도 긴축재정을 요구해 정부 발에 묶이지 않고 오히려 역행시킵니다.

이때 기업을 팔려고 해도 정부기관에 매각을 강요하고 빚을 갚으라고 하면 매물이 쏟아져 나와 기업을 팔고 퇴출시키기도 어렵습니다.

이런 수반 기반 환경에서 현금을 가진 외국인 현금 부자들은 마구잡이로 기업을 사냥할 수 있어 보입니다.

https://tadream.tistory.com /1335 아무래도 쇼핑의 각도가 나오지 않고, ‘고주몽’을 혀에 바늘을 찔러 마른 후, 이것을 얻는 듯한 느낌일지도 모릅니다.

물가안정 한국은행법 제1조(목적) ① 이 법은 한국은행을 설립하여 효율적인 통화신용정책의 수립과 집행을 통하여 물가안정을 도모함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다…. 한국뿐만 아니라 세계 각국의 중앙은행은 통화량 조절을 통한 물가안정을 제1의 핵심목표로 하고 있는 경우가 많다. [8] … [8] 다만 반드시 관련법이나 기타 등등 제1의 핵심목표를 물가안정이라고 명시한 곳은 별로 없고 특히 선진국으로 갈수록 그렇다. 한국은행도 외환위기 당시 IMF가 경제체질 개선의 일환으로 한국은행법에 물가안정을 명시하도록 강요한 것과 가깝다. 이처럼 중앙은행의 첫 번째 목표를 물가안정이라고 명시하는 것을 물가안정목표제라고 해 인플레이션 상황에서 중앙은행의 통화정책에 대한 시장의 신뢰도를 높이는 효과가 있다.https://namu.wiki/w/%ED%95%9C% EA%B5%AD%EC%9D%80%ED%96%#fn-8 중앙은행의 목표는 물가 안정일지 모릅니다.

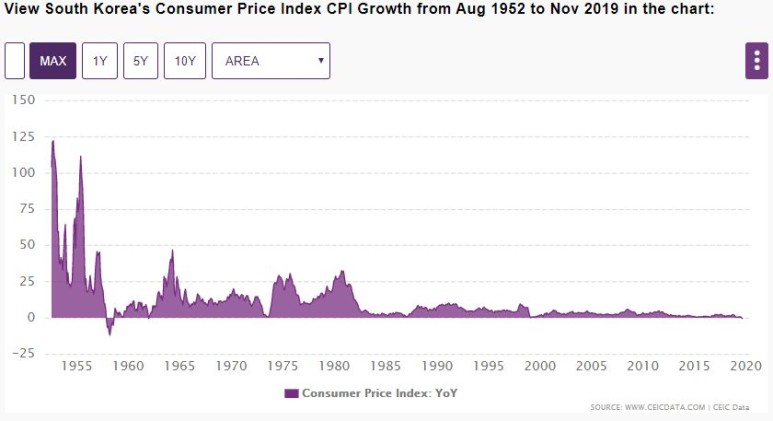

https://www.ceicdata.com/ en/indicator/Korea/consumer-price-index-cpi-growth 한국의 금리는 옛날보다 더 높았던 것 같고 물가상승도 옛날보다 높았던 것 같습니다.

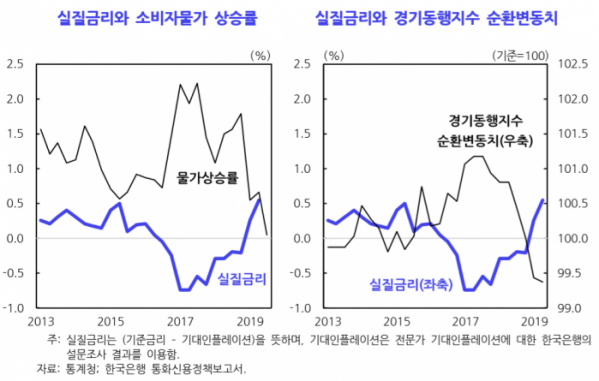

물가(왼쪽), 금리(오른쪽), w.inflation-linked.com/historicalcpi.asphttps://www.inflation-linked.com/historicalcpi.asphttps 물론 많은 요인이 있겠지만 미국도 금리가 낮을 때 물가가 가파르게 올랐다고 보기는 힘들어 보입니다.

희소성과 다수익선

https://biz.chosun.com/site /data/html_dir/2019.12/03/2019120300306.html로 인해 물가가 오르지 않기 때문에 [디플레이션]이것은 경기 침체가 아닌가 하는 생각도 있는것 같습니다.

http://blog.daum.net/winn er3726/76 곳이 경제란이다. 익선적인 것이 있지 않을까 싶습니다. 퍼스널폰을 1대 만든다면 가격이 꽤 비싸지만 100억대의 팔폰을 만든다면 1대당 가격은 훨씬 저렴할 것입니다. 1명만 부자인 중세시대보다 여기에 세금을 거두어 많은 사람들의 소득을 올리면 더 좋은 결과가 나올지도 모릅니다.

1명만 금계기를 사용하고 나머지 99명은 손으로 농사를 짓는 것보다 100명이 모두 쇠호미를 사용하는 것이 더 효과적일 수 있습니다.

물론 소나 호미로 밭을 가는 사람이 있는가 하면 낫으로 벼를 베는 사람이 있는가 하면, 삽으로 저수지를 만드는 사람이 있으면 그렇게 일을 나누는 것이 좋겠지요.

만약 연리 80%의 후진국이라면 사업이 불가능한 농업사회라면 폰이 싼값에 떨어지기는커녕 너도나도 은행에 돈을 넣어 돈 벌 생각만 하고 아무도 사업을 하지 않아 한낱 작은 사업도 벌기 어려울지도 모릅니다.

그러나 이율이 0%에 가까워지면 사람들이 보다 사업하기 쉬워, 돈을 거의 무한히 쓸 수 있고, 1조원을 들여 사업을 해도, 0%의 순이익만 이자[돈의 대차금]으로 받는 데 일하며, 돈을 받는 임금은 보다 많은 도구[자본]에 대한 기회를 얻을 수 있을지도 모릅니다.

그렇게 되면, 더 많은 구상을 할 수 있고, 더 오랜 기간 구상도 할 수 있게 되어, 만약 우리가 1조0원에 빌릴 수 있다면, 5천억원의 가계를 준비하고, 5천억원을 여유 자금으로 조달 할 수 있을지도 모릅니다.

그러면 경험도 많이 생기고 대규모로 일자리를 나누는 분업, 전문화, 경제발전도 일어나고 그 과정에서 대량 고용이 일어나 실업도 줄고 그래서 사람들이 소비도 늘고 그래서 매출도 늘고 임금도 오를 수 있습니다.

저금리가 되면 땅 가진 사람은 엄청난 땅값 상승을 겪을 텐데 1조원을 들여도 나오는 임대료는 아주 낮을 겁니다.

그가 느끼기에는 땅값 상승이 훨씬 커서 기분이 좋은데, 이러한 지역 추구로 얻을 수 있는 것이 줄어들고 있다고 느낄 여지도 있을 것입니다.

이런 땅을 빌려서 도구[자본, 돈]를 빌려서 사업을 하는 사람은 더 많은 기회가 있을 것 같아요.

경제를 희귀한 자원의 분배라는 경제학 교과서에 실린 메르서스적 사고방식으로 보면 인구가 늘어나면 원자재 가격이 상승하고 인류는 종말을 향해 나아갈지 모르지만 애덤 스미스의 예상대로 분업, 전문화, 경제발전이 일어나 오히려 임금에 비해 물건값이 낮아져 인류의 실질적인 소득은 늘어나는 것으로 보입니다.

가장 좋은 것은 세금을 통해서 ‘국가가 내건 국가 간이건’ 1명만 금붕을 가지고 나머지 99명은 손으로 농사를 짓는 것이 아니라 100명이 쇠호미를 가지고 농사를 짓는 모습인데요.

저금리를 통해 누구나 리니지를 하면 집행검도 저렴한 비용으로 빌릴 수 있게 하면 좋은 아이템 -> 사냥이 좋은 -> 좋은 아이템의 선순환이 가능할 수도 있습니다.

스마트폰의 가격이 내려가는 것은 PC의 가격이 내려가는 것은 나쁜 현상이 아닐지도 모릅니다.

또 농산품과 공산품, 이발비용 같은 기존 3차 상품 너머에 새로운 유튜브 슈퍼체트 같은 아프리카의 별풍선 같은 넷플릭스 결재처럼 산업이 변해가는 것이 모두 물가에 들어갈지도 의문이다.

또한 다다익선에서 대량생산될수록 가격이 더 싸질 것입니다.

정부입찰을보면다다익선에서도소매처럼더많이구매하려고하면가격은희소성이아니라더싸집니다.인구가늘어지면서시장이늘어지면서개별상품의가격은오히려떨어질수있다고생각됩니다. 고대동은 신화적인 존재였지만 오늘날 10원나 됩니다.

이런 물가 하락이 은식기 재료에서 아말감 재료가 되는 것을 경기침체라고 보기는 어려워 보입니다.

https://news.einfomax.co . k r / news / articleView . html ? idxno = 4036602

https://news.einfomax.co . k r / news / articleView . html ? idxno = 4057531

https://www.yna.co.kr/view /AKR20190912003400071이상 IMF의 최대주주인 미국의 트럼프는 IMF의 고금리와는 다른 생각을 가지고 있는 듯하며,

https://www.mk.co.kr/new s/world/view/2019/08/649938/유럽도 저금리와 같아

민간기업이 고금리 정책의 여파로 파산해 직원들이 실직하고 있는 점도 잘 알고 있습니다. 하지만 인플레이션은 약화될 조짐을 보이고 있다.”폴 볼커 연방준비제도이사회 의장.

볼커는 인플레이션의 숨통도 끊어 버렸지만 카터 행정부의 숨통도 함께 끊어 버렸다(한 민주당 인사)…카터 전 대통령의 경제인은 임기 말 윌리엄 밀러 Fed 의장의 오락가락한 정책이 실패한 뒤 취임한 폴 볼커 연준 의장이 대표적이었다. 그는 독일의 혈통 미국인으로 통화주의자로서 케인스주의와 대립한 밀턴 프리드만의 영향을 강하게 받았다. 연 13%에 이르는 인플레이션을 막기 위해 막대한 고금리 정책으로 거품을 깨는 데 성공했다. 어느 정도였냐면 1979년 1차로 14%로 올렸고 1981년에는 21%나 됐다. 정말 지금 같은 저성장 시대에는 상상도 할 수 없는 금리다) 실업자가 넘쳐나고, 경기가 침체하는 등 신자유주의적 정책을 펼치기 쉬운 상황을 만들어 버렸다.

물론 폴 볼커가 일반적인 의미의 신자유주의자는 결코 아니었다. 볼커는 악명을 감수한 청렴한 원칙주의자라는 게 정평. 그러나 그의 정책 덕분에 실업자가 넘쳐나고, 경기가 침체돼, 일본경제를 따라잡을 수 있는 상황이 벌어졌음을 부인할 수 없다. 이 때문에 볼커는 대공황과 버블의 위험을 극복한 카터 최고의 인사정책이라는 칭찬과 카터 재선 실패의 원흉 또는 정리해고를 통한 신자유주의의 문호를 연 인물이라는 비판을 동시에 받고 있다. 즉 그의 통화주의가 이른바 케인스주의의 시조라는 사실에는 누구나 동의한다.케인스 경제학보다 더 좌파적인 해석에서는 포드주의 이후 뉴딜의 호황으로 잠시 화해를 맞았던 노동자와 자본가의 관계가 필연적인 인플레이션으로 파국을 맞았고 결국 자본가와 통화의 승리로 끝났다고도 해석한다.https://namu.wiki/w/%EC%A7%80%EB%AF%B8%20%EC%B9%ED%84%B0 #rfn-26 고금리에 대한 신념은 있을지 모르지만,

https://data.worldbank.o rg/indicator/FR.INR.LEND?name_desc=//data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG 물가상승률이 높은 나라들이 저금리 때문이라고 보기는 어렵다. 금리도 다양하고 수많은 나라 중 몇 개국에 불과하다는 것은 확실하지만 대체로 물가상승률이 높은 나라들이 저금리 때문이라고 보기는 어렵다.

https://quasarzone.co.kr/b bs/board.php?bo_table=qb_humor&wr_id=160920 극단적으로 이자율이 무한대로 사실상 대출이 불가능한 나라라면 상공업은 다소 어려울 수 있고 모든 사람이 은행에 돈을 맡기고 이자를 받으며 생산이 이루어지지 않기 때문에 물가는 손으로 생산한 농산물을 제외하고는 존재하지 않습니다만, 모든 사람이 은행에 돈을 맡기고 이자를 받을 수 있습니다.

반면 이기심의 역설처럼 이슬람의 이타심에 의한 이자율 0의 공급보다 모두의 이기심에 의해 돈을 빌려주면 이자율이 0 가까이 떨어져 대량으로 안정적으로 공급되는 은행제도처럼 원화가 오히려 없다.각형인데 각이 안 서게

다다익선에 이자율이 0에 가깝기 때문에 생산 도구가 남발되면 오히려 물건을 더 쉽고 싸게 많이 만들 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다.

한 줄 요약:그린스펀의 잘못은 저금리라기보다는 마지막 고금리가 아닐까 싶다.

2019 1227 1432 다 썼다